不妨“偷师”香港电影

自首部故事短片《偷烧鸭》(1909)面世至今,香港电影也百岁了。如今虽说有些“衰”,尤其遭亚洲金融风暴元气大伤,但“老人家”的底子乃至“风情”犹存,其数年铸就的传统也不只是用来“怀旧”的。而对晚于香港面对市场汪洋、且与香港同行合拍日益密切的内地影人来说,却应好好从港“师傅”那里虚怀“偷艺”。

曾经,内地人提到香港,常说它是“文化沙漠”。而那时那里正拥有全球规模数一数二的电影王国,影片出品数量几乎超越所有西方国家,对外输出之多仅次于好莱坞。当美国电影鲸吞全球市场,在某些地方甚至囊括九成票房时,其全球卖座片登陆香港也往往惨淡收场,所占票房有时不足三成,连斯皮尔伯格导演的《夺宝奇兵》(1981)也未能“夺”到便宜,不敌《十八般武艺》及《投奔怒海》,在港票房仅排到第16位。当然,港片不时抛出的“拳头”、“枕头”乃至马虎草率甚至“粗暴”,也常常坏了自己的名声,香港出生、湾仔长大的著名影评人马家辉就以“认真观众”的名义证实——其中许多是“根本不能看或不会留下来的”。但“择其优”,当代电影理论大家戴卫·波德维尔已一言以蔽之:港片堪称上世纪70年代以来全球最富生气与想象力的大众电影。

内地很早便有杂志叫《大众电影》,也确实拍过诸多令人喜闻乐见的经典而使电影成为大众最“亲”的艺术。可改革开放以后的一段时间内,不少影人开始冲天长考“电影是什么”,却恰恰忽略了普通大众所期待的电影“是什么”。在其头脑里,电影的大众文化本质与商业本性,几乎与他们接受的全部“文化”的概念相悖,痛苦地感到认同这疑似等于放弃“文化”。而此时,香港的许多同行却正朝地反问“电影为什么”。更确切地说,他们力图通过“为什么”解决“是什么”的问题。

近些年,内地影市景气些了,投入多了,讲票房了,可不少业内人士却似乎忘了真正给钱的人——观众。好在也不乏张艺谋等一再强调要“对得起”投资人。是啊,若一次进账对不起投资,那投资者可就“对不起——没下次啦”。而最终对得起票房的所谓“成功”又让不少喜不自禁的影人误以为凭着简单的大制作(号称多少个亿)+明星(管他是否真有号召力)+炒作(包括绯闻)这“三枪”就足以搞定观众,甚至觉得内地影迷与球迷相像——不满骂完就“好了伤疤忘了疼”,接着再被诱进电影院(赵本山语:“忽悠”),即便这拨儿永远不来了,却自有后来人——还有十几亿呢……

可来自香港的陈可辛却提醒说:“拍电影最怕透支观众的信任。”在他看来,目前中国电影市场上的成功,均无可复制性,“通过了去年浩瀚的贺岁档,我更意识到这一点,内地观众是最难伺候的,他们的要求最高,需要每一次都是新鲜的,更别提复制了,根本没法糊弄。”

而在陈可辛导演身上,艺术与大众、艺术成功与市场成功似乎并不打架。而对许多同样成功的香港电影人来说,“一切为了观众”和“一切为了金钱”也不是什么“不可调和的”,事实上,为最广泛大众所接受的同时也是利润最丰厚的时刻。关键是要与观众“一条心”,或者说确立“服务意识”。

很多内地同行都内行地承认港片好看,他们也在追求好看。可“好看”首先得“有的可看”,应该说,看港片的乐趣,其实主要来自画面。而不少内地作品令人乏味的原因也出自画面与影像的乏味无奇。其炮制者有不少万万没料到或没想到,上世纪20年代前卫艺术与被称“纯电影”的招数都成了香港大众电影的常用手段。如1994出品的港片《独臂刀之情》,随着片头字幕而开始不断呈现排山倒海的影像与“先锋”手法及实验意味,近似“艺术片”高手伯格曼的《假面》和雷乃《我的美国舅舅》。

港片画面其实很“风格化”,有西方教材提到,全世界影迷认为港片“超额”的东西,或多或少都因风格强烈所致:香港导演拍摄动作永远停不下来的影片,使观众紧盯画面,又不得不拼了命地试图令影片的每一时刻迎合观众,他们费尽心思,敢作敢为,务求达到赏心悦目或触目惊心的地步。正如戴卫·波德维尔所指出的那样,“这种对表达技巧的乐在其中,印证了香港电影丰富的感官冲击,也是世界各地的导演们所梦寐以求的。”他还举了武侠片革新家胡金铨1971年拍就的《侠女》为例(李安以《卧虎藏龙》致敬的片子),“每一画面构图都经细心设计,其感染力之计算精确,相信电影大师爱森斯坦与黑泽明也会佩服得五体投地。”

由此可见,大众电影当然有艺术存焉。而惊人生动的画面与影像同强烈的情感又往往分不开。这里顺便一提,笑也是有感染力的,不要小瞧了“搞笑”。也许有内地影人认为香港同行不求“深度”。但稍作体会则会发现,他们显然很求“温度”。而有了这种能让大众摸得到的“热能”,未必不会通达“深”处。

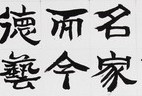

要调配好一大堆吸引观众的元素,就必须有“想法”,更有办法。内地一些影人很会“大师状”地大谈电影的文化意义,却根本不在乎或不屑其背后的“艺匠”与技艺。必须说,香港影人普遍肯学善学,并造就了“拾荒美学”。并且,“师承”的中华传统仍在。而“文革”后的北京电影学院的学生常常以高喊“打倒老师”而昭示“有出息”。

不久前内地公映的《打擂台》再次弘扬了“师承”。许多当年于录像厅里爱上港片的内地观众终于看清了昔日偶像不再模糊的脸——却也看清了皱纹!本片的投资人是大名鼎鼎、不忘港片给己一切、投资电影屡败屡战20年的刘德华。联想到前面提到的当年在票房与艺术上“胜”过斯皮尔伯格的《投奔怒海》的导演许鞍华如今竟没钱请剧照师,但这并不妨碍她再捧金像奖。坚持、坚强、坚韧、坚固,无疑是华语电影人需要共勉、继承的精神。