1938年,宋庆龄和她领导的保卫中国同盟中央委员会成员在香港合影。左起:爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、法朗斯、克拉克、廖承志

“中国是不可征服的!”

当抗日战争的烽火燃遍中国,宋庆龄先生以其独特的政治智慧、坚定的民族立场和卓越的国际视野,发出了如此振聋发聩的宣言。她不仅是孙中山革命事业的坚定继承者,是抗日民族统一战线的积极倡导者和捍卫者,更是连接中国与世界反法西斯力量的重要桥梁。正如毛泽东所说:“宋庆龄先生是中华民族的骄傲,她的贡献将永远铭刻在历史的丰碑上。”

用行动点燃抗日火种

1931年“九一八”事变后,中华民族危机日益加深,到了生死存亡之关头。对此,中国共产党提出“武装人民,遂行民族战争,反对日本帝国主义,以保障中国的民族独立、国家统一、领土完整”的号召。宋庆龄积极响应中国共产党的号召,多次表示对于抗日战事,要“积极抵抗到底”。宋庆龄认为:“人类惟有从奋斗中求生存,革命者尤当只问是非,不顾目前利害。”所以尽管深知革命危险极大、斗争困难极大,但在强烈的抗击侵略、救亡图存的使命驱动下,宋庆龄敢于担当、敢于斗争,她冒着生命危险多次到前线慰问抗敌战士和伤兵,筹划救济工作。宋庆龄还亲自主持创办了国民伤兵医院。1932年,当宋庆龄看到前线将领“卫国抗敌之忠勇”时,她发出倡议:我辈对于伤兵之救护,自应各尽所能。不仅如此,宋庆龄还提出为更好集中医疗资源服务前线,更好救护治疗为中国苦战之伤兵并予以精神上之安慰与鼓励,有必要将目前“数多而散漫”的上海伤兵医院集中起来,使其“有持久集中之组织”,于是便有了国民伤兵医院的创立,而仅此一事,便生动诠释了宋庆龄对“团结就是力量”的坚定践行与深刻认同。

在民族危亡的阴云笼罩下,作为孙中山先生的夫人,宋庆龄始终秉持“三民主义”真义,以自己独特的身份与威望,用行动点燃抗日火种,成为推动第二次国共合作、构建抗日民族统一战线的关键推动者。1934年4月,她与何香凝等1700余名爱国人士联名发表《中华人民对日作战基本纲领》,明确提出“立刻停止屠杀中国同胞的战争”“一切海陆空军立刻开赴前线对日作战”的主张。这份纲领像一声春雷,唤醒了更多人的抗日意识。

1935年8月,中国共产党发表《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),呼吁“停止内战,一致抗日”。宋庆龄看到宣言后,立刻与何香凝、柳亚子、经亨颐等国民党左派人士率先签名响应。她在公开场合说:“中共的主张符合孙中山先生的遗志,只有国共合作,才能救中国。” 这份响应,不仅表达了她对中共抗日主张的认同,更向全国传递了“团结抗日”的强烈信号。

此后,宋庆龄为促成第二次国共合作积极奔走。她不仅把孙中山留给她的上海莫利爱路寓所(今孙中山故居)抵押出去,还拿出自己的抚恤金凑齐了5万美元缓解红军的资金困难困境;在西安事变中,宋庆龄坚持正义,多方奔走促成了西安事变的和平解决,为抗日民族统一战线的形成奠定了基础。

1937年2月,国民党五届三中全会召开,这是决定国民党对日政策的关键会议。宋庆龄首次以中央委员身份出席会议,她知道这是推动国民党改变立场的重要机会。会上,她与何香凝、冯玉祥等13人联名提出《恢复孙中山先生手订联俄、联共、扶助农工三大政策案》,明确要求国民党放弃“攘外必先安内”的政策,恢复与中共的合作。

在会上,宋庆龄发表了题为《实行孙中山的遗嘱》的演说。她声音激昂:“孙中山先生的遗嘱里说,‘必须唤起民众,及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗’。现在,日本帝国主义要灭亡我们,我们必须恢复三大政策,联俄、联共、扶助农工,才能团结一切力量,战胜敌人!” 她的演说像一把剑,刺穿了国民党内“亲日派”的阴谋;像一盏灯,照亮了国民党走向团结抗日的道路。最终,全会通过了“停止内战、联共抗日”的决议,第二次国共合作的局面初步形成。

从1932年到1937年,宋庆龄用五年的时间,以自己的特殊身份、崇高威望和无私奉献,推动了第二次国共合作的实现,成为抗日民族统一战线的基石。她的行动,不仅体现了对孙中山先生遗志的忠诚,更展现了一个爱国者的担当与智慧。

1938年,宋庆龄(右四)与随员伊迪丝(爱泼斯坦夫人,右五)、马坤(孙中山的副官,右三)等在广州伤兵医院慰问伤员

构建世界反法西斯统一战线

1937年全面抗战爆发后,宋庆龄被迫从上海转移到香港。她望着维多利亚港穿梭的各国船只,敏锐地意识到:这个被英国殖民统治的城市,因独特的地理位置(连接中国内地与海外)和宽松的国际环境,正是开展抗日救亡工作的“桥头堡”。

“我们需要一个能沟通海内外、凝聚国际力量的组织,让世界看到中国抗战的真相,让中国获得更多支持。”1938年6月14日,香港九龙塘的一栋普通寓所里,一场改变中国抗战国际援助格局的会议正在进行。宋庆龄的小客厅里挤着十几个人:有国民政府的军政要员孙科、冯玉祥,有印度国大党领袖贾·尼赫鲁的代表,有美国议员罗伯逊的秘书,还有香港医务总监司徒永觉的夫人海弥达·克拉克。当宋庆龄宣布“保卫中国同盟(简称‘保盟’)正式成立”时,客厅里响起热烈的掌声。保盟的架构充满“国际范”:宋庆龄任主席,宋子文任会长,中央委员涵盖中、印、美、英等国的政要与友人;海弥达任名誉秘书,香港大学教授诺曼·法郎士任名誉司库,美国记者爱泼斯坦、新西兰作家贝特兰主管宣传—这个组织从诞生起,就带着“全球反法西斯统一战线”的基因。

保盟成立后,宋庆龄积极工作,取得国际朋友和华侨赤子对中国抗战以政治和道义上的积极支持,还募集了大量捐款和大批物资,源源不断地赠送给正在艰苦抗战的中国军民。同时,保盟也成为宋庆龄利用自己的语言能力和国际视野,广泛团结各国友好人士,构建支持中国抗战国际网络的坚实基地。

新西兰记者詹姆斯·贝特兰就是保盟的重要成员。1937年,他护送邓颖超等中共党员撤离北平,后访问延安并采访毛泽东。1938年在香港,他将香港医务总监司徒永觉的夫人和香港大学讲师诺曼·法郎士介绍给宋庆龄。1939年,他接受保盟任务,护送由英国约翰·桑尼克劳夫脱爵士捐赠的大型救护车及其他23辆装满医药器材和汽油的卡车前往延安,这是八路军当时获得的“最多最珍贵的捐赠”。贝特兰的孙子汤姆在2015年访问中国时,拿出爷爷生前的日记说:“爷爷经常说,那次护送是他一生中最骄傲的事,因为他‘把世界的温暖送到了延安’。”

在宋庆龄的号召下,马海德、白求恩、柯棣华等众多外国医生先后来到中国。他们在极其艰苦的环境中,救治了大量八路军、新四军伤病员,还开办国际和平医院、医学院和制药厂,为根据地培养了众多卫生工作者,极大地改善了抗日根据地的医疗条件。马海德的儿子周幼马在讲述这段故事时深情的说:“14年的抗战岁月里,宋庆龄是中国共产党最坚定的支持者和亲密战友,我父亲也早在1937年就加入了中国共产党。他曾说:‘从此,我能够以主人翁的身份,而不是作为一个客人,置身于这场伟大的解放事业之中,我感到极大的愉快。’”

1941年,香港沦陷,宋庆龄带着保盟的核心成员转移到重庆。此时的重庆,笼罩在国民党特务的监视之下,但她没有停止工作。在这样的危险环境中,保盟依然为抗日根据地募集了6万余美元的捐款,还争取到了国际和平医院的援助。当毛泽东收到保盟的捐款清单时,亲笔写下:“宋庆龄先生的努力,让我们感受到了世界反法西斯力量的支持。”

1944年,当时正值中国抗日战争的末期,宋庆龄通过广播“中国之声”向美国听众发表演讲,通过介绍中国的抗日战争,争取美国支持

让世界听到中国的正义之声

抗日战争是一场军事战,更是一场舆论战。宋庆龄深知:如果世界听不到中国的声音,日军的谎言就会掩盖真相,国际社会的支持就会迟到。于是宋庆龄找到了美国记者爱泼斯坦:“我知道你写过关于中国抗战的文章,现在,我需要你帮我办一份通讯,把中国的真相告诉世界。”爱泼斯坦后来回忆,那一刻他仿佛看到了“黑暗中的光”。

此后的每个深夜,宋庆龄的寓所里都亮着灯。爱泼斯坦伏在书桌前编辑《保卫中国同盟新闻通讯》(简称《保盟通讯》),宋庆龄则坐在旁边,逐字逐句修改稿件。爱泼斯坦曾回忆说:“宋先生每天都会看我们的稿子,她强调:‘要写真实的故事,让世界感受到中国人民的坚强。’”1939年4月,《保盟通讯》改为铅印双周刊,发行量从1000份增至2500份,还增加了中文版,专门发给东南亚的华侨。很快,这份油印的英文简报传遍了香港的各国领事馆、报社和华侨社团,成为国际社会了解中国抗战的“窗口”。

爱泼斯坦的女儿苏珊娜后来在接受采访时说:“父亲生前最珍惜的东西,是宋庆龄先生给他的那本《保盟通讯》合订本。他说,那是他一生最有意义的工作,因为他‘让世界听到了中国的心跳’。”正因为深受宋庆龄影响,新中国成立后,爱泼斯坦毅然回到中国,投身宋庆龄创办的杂志《中国建设》(现名《今日中国》),继续向世界讲述中国故事。

此外,宋庆龄也利用广播、文化艺术交流等手段进行了最有效的国际传播工作。1938年8月23日,宋庆龄坐在香港ZBW电台的直播间里,用流利的英语向美国世界青年大会发表演讲,她的声音通过电波传到了美国,传到了欧洲,传到了东南亚。不久后,美国青年团体就发起了“支持中国工合”的募捐活动,募集了10万美元的捐款。1940年,纽约的一场音乐会上,美国著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊用生硬的中文唱出“起来!不愿做奴隶的人们!”时,台下响起了雷鸣般的掌声。这首歌的唱片专辑《起来—新中国之歌》发行后,宋庆龄亲自为它作序:“罗伯逊的歌声,让世界听到了中国人民的愤怒与抗争。”专辑的收益全部捐赠给了保盟,用于支持中国抗战。

宋庆龄曾经说过:“我们要紧紧地团结起来,为中国的自由平等而斗争。”这种团结奋斗的精神,正是中华民族能够战胜一切艰难险阻、走向伟大复兴的力量源泉。在实现中华民族伟大复兴的新征程上,宋庆龄的爱国精神、国际视野和坚定信念,将继续照亮我们前行的道路。

在民族危亡的阴云笼罩下,作为孙中山先生的夫人,宋庆龄始终秉持“三民主义”真义,以自己独特的身份与威望,用行动点燃抗日火种,成为推动第二次国共合作、构建抗日民族统一战线的关键推动者。

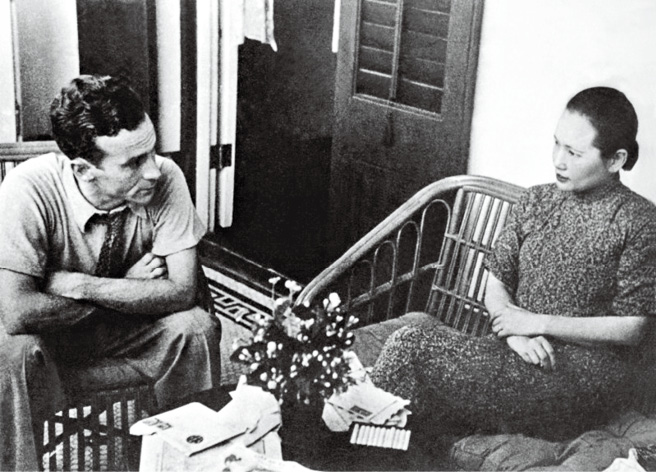

1939年,宋庆龄与埃德加·斯诺在香港讨论“工合”运动

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注