回溯80多年前那段烽火连天的岁月,当中华民族面临生死存亡的危急关头,众多台湾同胞不顾个人安危,冲破重重阻碍回到大陆参加抗战。以黄埔二期毕业生、国民党少将李友邦为代表的有志之士,在武夷山成立了台湾义勇队和台湾义勇队少年团(简称“台湾少年团”),建立起抗日救亡的重要基地。他们在武夷山培训了一批批热血青年,这些经过严格训练的台籍志士随后转战浙东、浙南、闽南等抗日前线与敌后,与大陆同胞并肩作战,以坚定信念和血肉之躯,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

时至今日,每逢抗战胜利纪念日,大陆多地仍会举办各种纪念活动,追忆台湾同胞在抗战中的英勇事迹。令人动容的是,当年那些意气风发的少年队员、义勇军战士,如今已是白发苍苍的老者。老人们常常遥望海峡对岸,期盼能与当年并肩作战的战友再度相聚武夷山下,重温那段共同为民族存亡而战的难忘岁月。这份跨越时空的期盼,恰是两岸同胞血脉相连、命运与共的最好见证。

李友邦将军

台湾义勇队声名远扬

2013年,北京西山国家森林公园内建起了一座无名英雄纪念广场,用以纪念20世纪50年代在台湾殉难的千余名中共隐蔽战线烈士。纪念墙上镌刻着已查找发现的在台湾牺牲烈士的英名,李友邦位列其中。

李友邦是台湾义勇队队长。抗战时期,这支由台湾同胞组成的队伍,是直接参加祖国抗战人数最多、影响最大、持续时间最长的抗日队伍,也是全国唯一具有正规军编制的台胞抗日力量。

1937年至1938年,金门、厦门相继沦陷,福建省政府将留居在福州、漳州、泉州、晋江、连城、东山等沿海地区的台胞,先后分四批送往崇安(今武夷山市)安置。随后成立“台民垦殖所”,并附设“台童教养所”。这些台胞居住在崇安文庙、东峰街、赤石以及星村等地,由省政府派员负责管理,所有膳食均由省政府拨款至县后转发。

后来,因福建战事愈发紧张,省政府自顾不暇,随即下令允许台民“在县境内自由谋生”。于是,崇安成为后来台湾义勇队的大本营。

台湾义勇队奔赴前线后,留在崇安县的大多是妇女和儿童。在那段岁月里,他们开垦荒地,艰难维持生计,默默为前线提供支持。在此期间,部分人不幸遇难,长眠于此。

1938年11月,李友邦与张一之(原名张毕来)抵达崇安,深入调查了解台湾民众的情况。之后,李友邦与张一之返回福州,向当时的福建省政府详细陈述了台湾民众的情况以及组建台湾义勇队的想法,获得了省政府的大力支持。带着这一喜讯,李友邦迅速折返崇安,着手组织抗日义勇队并开展相关工作。

1939年2月22日,台湾义勇队在李友邦和张一之的率领下,于浙江金华宣告成立。此前离开崇安时,当地百姓和留崇台胞特意举办了欢送大会,以真挚情谊为他们送行。在这支队伍中,涌现出诸多感人至深的参军场景:夫妻、父子、兄弟、姐妹一同参战,甚至祖孙三代齐上战场的动人画面。其中,老台胞王逸客已年逾五旬,他不仅自己加入了义勇队,还把四个子女都送到了前线。他替孩子们分别取名为王正东、王正西、王正北、王正南,寓意着好儿女志在四方。

1939年初,周恩来以国民政府军事委员会政治部副部长的身份前往浙江金华检查工作,听取了张一之关于台湾义勇队成立经过以及现存问题的汇报。周恩来凭借高超的政治智慧给出了两条极为重要的策略性指示:一是充分发挥运用国民党内部关系使该组织获得批准;二是不暴露共产党支持建立该组织的关系。不久后,台湾义勇队内成立了以张一之为书记的中共支部。从此,台湾义勇队在党的指导下,活跃于闽、浙、赣、皖、苏等地,一时间声名远扬。

台湾义勇队成立后的半年间,于闽北武夷山区安营扎寨,广泛招募散居在福建各地的台胞加入这一抗日组织。许多散居在闽南地区的台胞听闻消息后,长途跋涉专程来到武夷山下报名参军。在台胞们的踊跃响应与积极参与下,这支抗日队伍的规模迅速扩大,人数也显著增多,逐渐成为抗日阵营中一支有生力量。

随着抗战局势推进,台湾义勇队又将力量投向更前线的战场:他们先是在浙江金华等地设立诊疗所、开办台湾医院,以专业医疗力量全力抢救前线伤病员;同时,在前沿阵地,台湾义勇队战士充分发挥语言优势,配合其他抗日队伍用日语喊话开展反战宣传,瓦解敌军斗志。此后,他们又先后前往宁波、绍兴、台州、温州等地,进行战地救护与慰问活动,以此鼓舞士气,提升抗日队伍的战斗力。

台湾义勇队每抵达一处,便开展“义卖”募捐活动,将自行生产的药品捐赠给各地抗日战地医院。他们还免费为抗战官兵家属以及贫苦民众医治疾病,在沿途积极开展抗日救亡宣传活动。

1942年,台湾义勇队依据当时抗日战争的形势,向福建龙岩转移,并在龙岩设立指挥部,组织台胞开展闽西南的抗日武装斗争。台湾义勇队的抗日活动,令厦门、漳州、泉州一带的日军胆战心惊,极大地鼓舞了各地人民的抗日斗志。“我们是抗日的义勇军,是台湾民族解放的先锋队,要把日寇驱逐出祖国,要把它在台湾的镣锁打碎……”这首由张一之作词、贺绿汀谱曲的《台湾义勇队队歌》回荡在浙闽山河间。

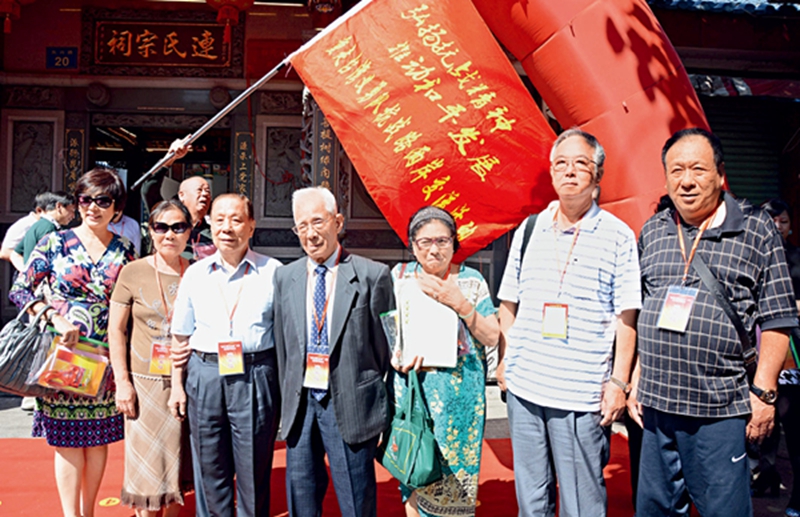

2015年10月22日,“台湾义勇队在龙岩”历史陈列展在福建省龙岩市新罗区东城街道连氏宗祠(台湾义勇队队部旧址)开展。图为来自台北市的台湾义勇队少年团部分团员,以及台湾义勇队队长李友邦将军亲属代表一起先后来到台湾义勇队队部旧址“连氏宗祠”、李友邦将军旧居苏厝、台湾义勇队题过字的龙硿洞等处,寻访台湾义勇队的抗战足迹

台湾少年团发挥特殊作用

在台湾义勇队里,有一支特殊的队伍—台湾少年团。它在战火中成长壮大,最终发展成为一支拥有百余名成员的英勇之师。

自古功名属少年。台湾少年团以其独特的方式投身抗战宣传。他们先后创办了《台湾先锋》《台湾壁报》等报刊,并编排了独幕短剧《放下你的鞭子》《为了大家》《最后胜利》《打杀汉奸》《骑兵舞》《军民祝捷》《流亡三部曲》等节目,进行巡回演出。此外,他们还通过撰写慰问信、发表演讲、表演话剧、展示歌舞、绘制漫画等方式开展抗日宣传活动。这些活动不仅鼓舞了前线将士的士气,也激发了民众的抗战热情,使台湾少年团成为当时全国知名的儿童抗战团体。

台湾少年团在抗日战场上发挥着独特的作用—他们踊跃参与教育和感化俘虏的工作。在“和平村”里,他们用日语与日本俘虏交流,用闽南话与台湾俘虏沟通,开展反战宣传。当时,有一名叫梅本原的日本俘虏,在得知他们是一群台湾少年后,既感到惊讶又觉得羞愧,他表示要共同打倒日本军阀,还与台湾少年团合影留念。

1940年6月,台湾少年团一行30多人回到父母战时居住地崇安县进行慰问。他们带来了前方的抗日战况与抗战故事,并汇报了自己在前方的工作情况。6月26日,县城召开了慰问大会。会上,台湾少年团向县长敬献了“台胞之友”的锦旗,还表演了小品、歌曲、舞蹈、相声等节目,数千名市民和各界人士观看了演出。

几十年后,当时仍健在的78岁台湾少年团战士王正南老人,从台湾来到武夷山寻访抗战史迹。他亲自前往武夷山景区内的苍屏峰下,瞻仰当年台湾少年团用朱砂红颜料书写的抗日标语“打倒日本,还我中华”八个大字。在岩峰下,老人久久不愿离去,当年战友们在此集聚、斗志昂扬地书写抗日标语的一幕幕情景浮现眼前。日后,他再次返回此地,亲自带上红漆为石刻描红,并摄影留念,留存下这一难忘瞬间。

台湾义勇队少年团团员曾东升在“台湾义勇队在龙岩”历史陈列展的合影照片中一眼就认出自己

永恒的丰碑

为铭记台湾义勇队和台湾少年团在武夷山及浙闽地区的抗战功绩,大陆多地积极开展纪念活动。武夷山市系统梳理历史文献,在当地革命英烈纪念馆设立专题展区,以丰富翔实的图文史料重现先烈事迹;2006年10月,浙江省金华市在其旧址建成台湾义勇队纪念馆,永久纪念这支抗日劲旅的诞生地。

而在台湾岛内,这份弥足珍贵的台胞抗战记忆却沉寂了半个世纪之久。直到1998年,作为这段历史的亲历者,李友邦遗孀严秀峰女士奔走呼吁。她不仅积极向台湾有关部门提交史料,更博得学术界、文化界等各界人士的共鸣。在获得广泛社会支持后,这段尘封的历史终得重见天日。严秀峰女士不辞辛劳,自掏腰包并募捐筹款,最终在台北建成“台湾义勇队抗日史迹纪念馆”,为这段英勇抗战历史树立了永恒的丰碑。

1995年9月,严秀峰女士受邀前往北京,参加纪念抗日战争胜利50周年活动。活动结束后,她专程赶赴武夷山,寻访故旧、凭吊遗迹、拜谒亡灵。老人驻足于原台湾义勇队驻地前,抚今追昔,百感交集,不禁热泪盈眶。临别之际,她留下了一首诗:“长忆当年抗日寇,少年壮志喜已酬。振兴中华跨世纪,两岸同胞共携手”。

台湾义勇队是台湾同胞在祖国大陆唯一建制的参加抗日战争的队伍。从组建到抗战胜利,这支队伍始终奋勇杀敌、百折不挠,展现了中华儿女不屈不挠的抗战意志。在中华民族最危难的时刻,这些台湾儿女选择与祖国母亲共进退、同命运。他们将青春与热血抛洒在抗日战场上,用生命和鲜血谱写了一曲感天动地的爱国壮歌。

如今,《台湾义勇队档案》作为承载民族记忆的重要文献,不仅记录了一段令人动容的抗战历史,更彰显了两岸同胞血脉相连、文化一脉相承的深厚骨肉亲情。我们应当珍视这份共同记忆,传承伟大的抗战精神,守护好中华民族的共同家园,携手推进民族复兴的伟大事业。

杨瑞荣 中共武夷山市委台湾工作办公室

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注